2019年4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間の免除制度が始まります。免除は申請するものですから、何も行動せずに黙っていても国が勝手に免除扱いにしてくれることはありません。自らが行動に移す必要があります。せっかくできた新しい制度なのに、知らなかったために利用しなかった、ではもったいない。そこで今回は、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の免除制度のお話しをしようと思います。

利用できる人は国民年金の第1号被保険者

新しく始まる産前産後期間の免除制度が利用できる人は、国民年金の第1号被保険者になります。国民年金の強制被保険者区分には第1号、第2号、第3号があります。では第1号、第2号、第3号にはどのような人が該当するのか?

ざっくりですが、ここで少しおさらいをしておきましょう。第1号は日本に住む20歳以上60歳未満での人で、フリーランサー(自営業者)、学生、無職の人、収入が一定以上あり会社員や公務員の配偶者の扶養に入れなかった人などが当てはまります。第2号は会社員や公務員、または一定の条件を満たしたパートの人など。3号は年収が130万円未満の第2号の配偶者、いわゆる専業主婦(主夫)や年収の少ないパート主婦(主夫)がこれに当てはまります。働き方の多様化により、会社などに属さずフリーで仕事をする若い世代も増えていくことでしょう。そのような人たちにはぜひ利用していただきたいたい制度だと思います。

産前産後期間の免除制度とは?

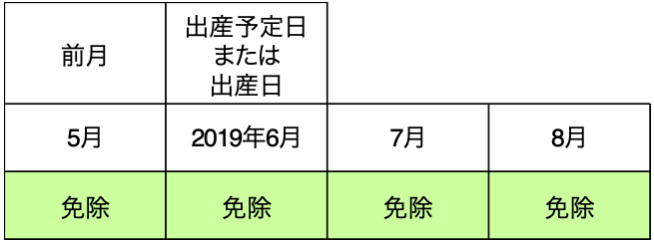

国民年金第1号被保険者が利用できる産前産後期間の免除は以下のようになります。「出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間」具体例でみてみましょう。出産予定日が2019年6月だとします。すると、その前月は2019年5月。ここから4カ月間の2019年8月分までが免除期間になります。

出産予定日または出産日が2019年6月の場合

※出産とは妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含む。以下同じ。

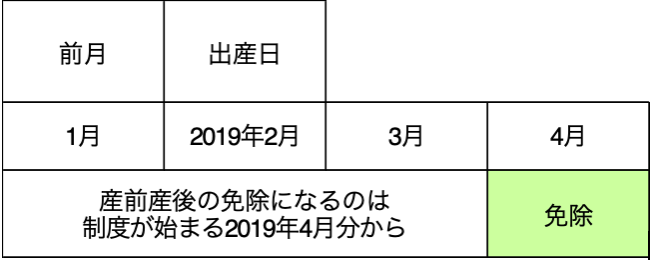

では制度が開始する2019年4月より前にすでに出産していた方はどうなるのでしょうか? その場合、出産日が2019年2月以降でなければ産前産後期間の免除に該当しません。なぜかというと、以下の図のようになるからです。

出産日が2019年2月だった場合

産前産後期間の免除制度は2019年4月からスタートします。その前の期間、つまり2019年3月分までは産前産後の免除にはならない、ということです。出産日が2019年2月だと2019年4月分の1か月分だけが免除になります。2019年1月以前に出産をされた方は、残念ながら今回の免除制度には該当しない、ということになってしまいます。

なお、双子以上の出産の場合は、「出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間」となり、免除期間がちょっとだけ長くなります。次に産前産後の免除期間は将来の年金額にどのように反映されるのかみてみましょう。「産前産後期間に係る保険料免除期間は保険料納付済期間に算入される」とあります。

これをわかりやすくいうと、免除期間の国民年金保険料は0円になります。将来の国民年金(老齢基礎年金)は、通常の納付をしたのと同じ計算で年額約1,625円増えます、ということです。2019年度の国民年金保険料は16,410円。仮に4カ月間産前産後の免除が利用できたとすると16,410円×4カ月=65,640円。たった1枚の申請書を出すだけで65,640円もお得になり、しかも通常の納付をしたのと同じ年金額がもらえるということになるのです。

産前産後期間の免除申請書。どこでもらえるの? いつから提出できるの?

産前産後期間の免除申請書は、市区町村や年金事務所の窓口でもらうか、または日本年金機構のホームページからダウンロードすることで手に入ります。提出先は市区町村または年金事務所の国民年金課で、出産予定日の6カ月前から提出可能です。出産日前に提出する場合は、母子健康手帳など出産予定日を明らかにする書類を添付する必要があります。

一方、出産日以降に提出する場合は、市区町村で出産日が確認できるため、添付書類は原則不要です。出産後の提出は添付書類が省略できるので手間が少なそうですが、出産後は何かとバタバタしがち。落ち着いたら手続きをしようと思っていたけど、いつの間にか忘れてしまった、ということがないように、できれば出産前に免除申請の手続きをしておきたいところですね。

今の家計にプラス5万の余裕を生む方法を学ぶ